Desa sering dipahami sebagai ruang yang tenang, lambat, dan jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan global. Namun anggapan itu semakin tidak relevan. Hari ini, desa justru berada di garis depan perubahan. Arus kebijakan nasional, investasi, teknologi digital, hingga dinamika politik global mengalir masuk ke ruang-ruang paling dasar kehidupan masyarakat. Jika dunia internasional digambarkan sebagai lautan yang dipenuhi baja dan algoritma, maka desa adalah muara tempat semua arus itu bermuara. Pertanyaannya bukan lagi apakah desa akan terdampak, melainkan apakah desa memiliki arah untuk bertahan dan berkembang.

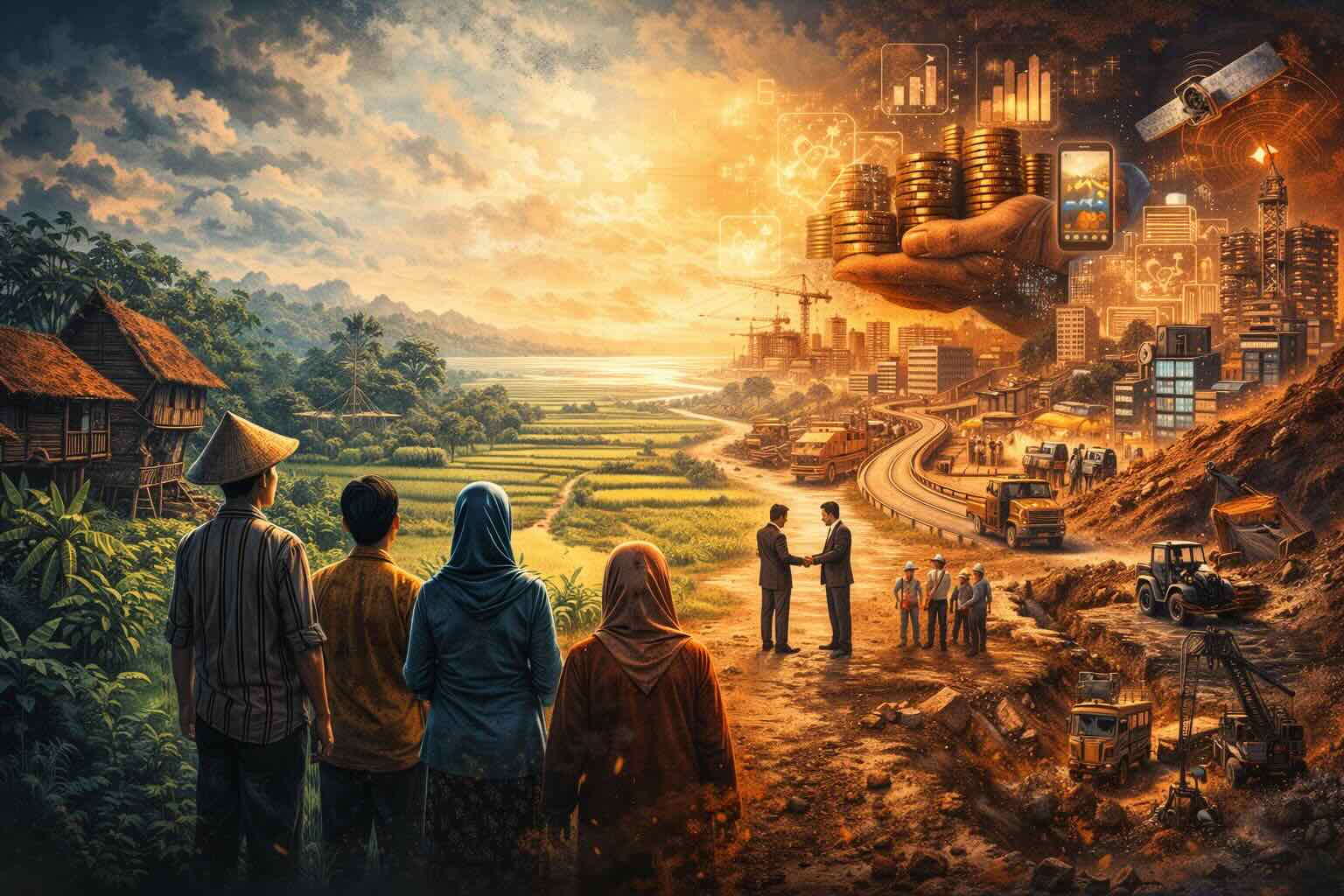

Dalam beberapa tahun terakhir, desa di Indonesia menjadi titik temu berbagai kepentingan. Program pembangunan nasional menjadikan desa sebagai basis pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Di saat yang sama, korporasi melihat desa sebagai ruang ekspansi sumber daya: tanah, tenaga kerja, pariwisata, dan komoditas. Teknologi digital masuk melalui bantuan sosial non-tunai, platform pertanian, hingga media sosial yang mengubah pola komunikasi warga. Semua ini membawa peluang, tetapi juga risiko. Tanpa kesiapan, desa dapat berubah dari subjek pembangunan menjadi sekadar objek kebijakan dan pasar.

Di sinilah pelajaran filosofis menjadi penting. Sejarah menunjukkan bahwa komunitas yang kehilangan arah akan mudah terseret arus kekuatan yang lebih besar darinya. Dalam konteks desa, arah itu bukan sekadar dokumen perencanaan atau visi kepala desa, melainkan kesadaran kolektif tentang kepentingan bersama. Desa yang kuat adalah desa yang tahu apa yang ingin dijaga dan apa yang ingin diubah. Tanpa itu, setiap program dari luar, sebaik apa pun niatnya, berpotensi menciptakan ketergantungan baru.

Kedaulatan desa tidak identik dengan menutup diri dari perubahan. Justru sebaliknya, kedaulatan desa diuji ketika ia berhadapan dengan perubahan yang tidak bisa dihindari. Jalan dibangun, jaringan internet masuk, investor datang, dan regulasi berubah. Dalam situasi ini, kebijaksanaan desa terletak pada kemampuan menimbang: kapan menerima, kapan menyesuaikan, dan kapan menolak. Sikap kritis bukanlah sikap anti-pembangunan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan warga.

Tantangan lain yang semakin nyata adalah fragmentasi sosial di tingkat desa. Perubahan ekonomi dan teknologi sering kali menciptakan jarak baru antarwarga: antara mereka yang terhubung dan yang tertinggal, antara yang mendapat manfaat dan yang terpinggirkan. Jika tidak dikelola, ketimpangan ini dapat menggerus solidaritas sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama desa. Padahal, modal sosial adalah benteng pertama desa dalam menghadapi tekanan eksternal. Tanpa kepercayaan dan musyawarah, desa mudah terpecah dan lemah dalam negosiasi dengan pihak luar.

Dalam konteks inilah peran kepemimpinan desa menjadi sangat krusial. Kepala desa dan perangkatnya bukan sekadar administrator program, tetapi penjaga arah komunitas. Kepemimpinan desa dituntut untuk memahami bahasa kebijakan dari atas sekaligus bahasa kebutuhan warga di bawah. Ia harus mampu menerjemahkan program nasional agar sesuai dengan konteks lokal, bukan sekadar menjalankannya secara prosedural. Kepemimpinan yang hanya patuh ke atas tetapi abai ke bawah berisiko kehilangan legitimasi sosial.

Namun tanggung jawab menjaga arah desa tidak bisa dibebankan pada elite desa semata. Warga desa sendiri perlu diperlakukan sebagai subjek yang sadar, bukan penerima pasif. Pendidikan kritis, literasi digital, dan ruang diskusi publik menjadi kunci. Desa yang warganya memahami hak, kewajiban, dan posisi tawarnya akan lebih siap menghadapi perubahan. Musyawarah desa, jika dijalankan secara substantif, dapat menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan bersama, bukan sekadar formalitas anggaran.

Pelajaran besar dari dinamika global hari ini adalah bahwa kekuasaan semakin bersifat transaksional. Nilai sering kali dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Logika ini juga bisa merembes ke desa, ketika tanah dijual tanpa visi jangka panjang, atau ketika kebijakan diambil hanya demi keuntungan sesaat. Di sinilah desa perlu kembali pada nilai-nilai dasarnya: keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan martabat manusia. Nilai-nilai ini bukan romantisme masa lalu, melainkan kompas moral untuk menghadapi masa depan.

Desa Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk bertahan di tengah arus zaman. Ikatan sosial, kearifan lokal, dan tradisi gotong royong adalah aset yang tidak dimiliki banyak komunitas modern. Tantangannya adalah bagaimana modal ini diperkuat, bukan tergerus oleh logika individualisme dan kompetisi yang dibawa dari luar. Pembangunan yang tidak berakar pada nilai lokal berisiko menciptakan kemajuan semu yang rapuh.

Pada akhirnya, masa depan desa adalah cerminan masa depan bangsa. Negara yang kuat tidak dibangun hanya dari pusat kekuasaan, tetapi dari desa-desa yang memiliki arah, kesadaran, dan keberanian menjaga kepentingannya. Di tengah dunia yang semakin riuh oleh kepentingan besar, desa dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menavigasi perubahan dengan kebijaksanaan. Sebab, seperti halnya di lautan luas, yang selamat bukanlah yang paling besar atau paling cepat, melainkan yang paling memahami arah angin dan gelombang.

Jika desa mampu menjaga arah itu, maka ia tidak akan tenggelam dalam arus zaman. Justru dari desa, ketahanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa dapat dibangun kembali secara perlahan namun berakar kuat.